Durante los últimos años la pregunta ¿cuál es la mejor IA para programar? se ha convertido en el eje de los debates en los equipos de desarrollo. La mayoría de los ingenieros comparan modelos, analizan benchmarks y discuten cuál herramienta genera más líneas de código, sin detenerse a reconocer que programar no es una sola actividad: detrás de cada fragmento de código hay requisitos, diseño, pruebas, integración, mantenimiento, control de costes y evolución continua del sistema.

El desarrollo de software contemporáneo no puede entenderse únicamente como un proceso de escritura automatizada. Detrás de cada aplicación, de cada despliegue en la nube o pipeline de integración continua, existe una arquitectura de decisiones, dependencias y aprendizajes. Y en ese contexto, la mejor IA para programar no es necesariamente la más avanzada en términos de parámetros o la que genera el código más “limpio”, sino aquella que puede integrarse, adaptarse y ser gobernada dentro de un sistema coherente y trazable.

Por lo cual, no hay una mejor IA para programar en términos absolutos, porque el valor real no está en la elección del modelo, sino en cómo se gobierna su comportamiento dentro del ecosistema técnico. En otras palabras, la ventaja competitiva no se logra eligiendo una IA, sino diseñando arquitecturas que permitan orquestar múltiples modelos según el contexto, la etapa del proyecto y la madurez del equipo.

Programar no es solo escribir código: es gestionar un sistema vivo

En la era del software como servicio, cada línea de código forma parte de un organismo en constante movimiento. Los equipos que buscan “la mejor IA para programar” a menudo se enfocan en acelerar la escritura, pero olvidan que la verdadera productividad surge al orquestar inteligencias artificiales que mantengan la coherencia, la seguridad y la evolución del sistema a lo largo del tiempo.

El desarrollo moderno como ecosistema interdependiente

En la actualidad, el desarrollo de software ha dejado de ser una actividad lineal. Las fases que antes se entendían como secuenciales análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento ahora operan en ciclos iterativos donde el cambio es la constante. Cada microservicio, cada API, cada flujo de datos en producción, forma parte de un sistema vivo que evoluciona en tiempo real.

Cuando un equipo busca la mejor IA para programar, suele hacerlo desde una necesidad puntual: acelerar la escritura de código, reducir errores o aumentar la productividad. Pero en la práctica, esa visión parcial ignora que cada etapa del ciclo de vida del software requiere capacidades de IA distintas. Una IA puede ser excelente para generar código, pero ineficiente al momento de validar dependencias, revisar vulnerabilidades o mantener consistencia en los entornos de prueba.

Las fases del ciclo de vida y sus demandas de IA

Cada fase exige una IA diferente. La mejor IA para programar en la etapa de diseño no será necesariamente la mejor para depurar o automatizar QA. Un modelo grande como GPT-5 puede ofrecer contexto semántico y comprensión de arquitectura, mientras que un modelo más liviano como GPT-3 puede ejecutar tareas repetitivas en pipelines de validación con menor coste computacional.

- Diseño: el valor reside en la comprensión contextual; los modelos deben interpretar requisitos y traducirlos en arquitecturas lógicas y diagramas coherentes.

- Implementación: prioridad a la velocidad y a la consistencia sintáctica; la IA debe generar código que respete normas de estilo y patrones de arquitectura definidos.

- Pruebas: precisión y trazabilidad son esenciales para evitar falsos positivos y sesgos; aquí se requieren modelos que produzcan casos de prueba exhaustivos y detecten vulnerabilidades.

- Mantenimiento y evolución: el aprendizaje continuo del modelo permite identificar deuda técnica, recomendar refactorizaciones y adaptar componentes a nuevos requerimientos sin interrumpir el servicio.

Modelos diferentes para etapas diferentes

La madurez del modelo debe adaptarse al estadio del proyecto, no al revés. Implementar una IA de gran tamaño para tareas triviales implica sobrecostes y consumo innecesario. A su vez, utilizar un modelo ligero para diseñar arquitecturas complejas puede generar inconsistencias críticas. Por eso, el gobierno de los modelos se convierte en el verdadero desafío técnico: definir qué IA actúa, cuándo y en qué condiciones.En este punto surge la primera conclusión: no existe una mejor IA para programar, sino un ecosistema de IAs que deben coexistir bajo un marco de gobernanza y control.

Tipologías de proyectos, lenguajes y contextos: distintas IAs, distintas eficiencias

No todos los proyectos de software son iguales, ni todos los lenguajes se benefician del mismo tipo de inteligencia artificial. La elección de la mejor IA para programar depende del contexto técnico, la escala del proyecto y los objetivos operativos. Lo que funciona en un entorno de desarrollo ágil y de prototipado rápido puede no ser óptimo en un sistema bancario con exigencias de trazabilidad y cumplimiento normativo.

La diversidad de proyectos y sus necesidades técnicas

No todos los proyectos exigen el mismo tipo de inteligencia. Un sistema financiero de alta carga transaccional requiere precisión y trazabilidad, mientras que una aplicación de experiencia de usuario necesita creatividad y flexibilidad. En otras palabras, la mejor IA para programar depende del contexto operativo y del propósito de negocio.

En entornos de sistemas críticos, donde la auditoría es obligatoria, la mejor IA para programar debe ser interpretable y verificable. En cambio, en proyectos de interfaces o prototipos, la exploración y la generación rápida de alternativas son más valiosas que la exactitud formal. Esta variabilidad demuestra que la eficiencia de una IA no se mide en capacidad absoluta, sino en su adecuación al entorno.

Lenguajes y modelos: un equilibrio entre complejidad y contexto

Cada lenguaje de programación tiene una curva de aprendizaje y un nivel de abstracción distinto. Modelos especializados en Python pueden optimizar estructuras de datos y automatizar scripts, pero fallar en la generación de código tipado en Java o C#. Por eso, los equipos deben pensar en arquitecturas multi lenguaje que permitan seleccionar dinámicamente la mejor IA para programar según el lenguaje y el objetivo técnico.

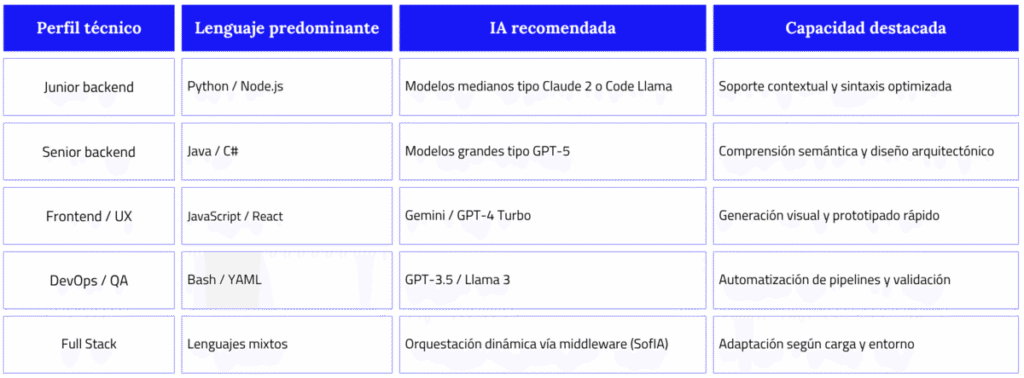

IA según el perfil y el lenguaje:

La tabla no busca dictar una receta, sino mostrar una tendencia: la inteligencia artificial aplicada al desarrollo debe diseñarse como una malla de capacidades complementarias, no como un modelo monolítico.

En una estrategia de IA madura, el middleware actúa como núcleo de decisión, asignando el modelo más adecuado para cada tarea y perfil. De esta forma, el concepto de “la mejor IA para programar” se redefine: ya no depende de cuál elijas, sino de cómo gobiernan su interacción dentro de tu arquitectura tecnológica.

Adaptar la IA al nivel del equipo

Otro factor determinante es la madurez del equipo técnico. En entornos donde hay perfiles junior, los modelos pueden actuar como mentores o guías. En equipos senior, la IA se convierte en una extensión de la capacidad analítica. De nuevo, la clave no está en la herramienta, sino en cómo se gestiona su integración y aprendizaje dentro del flujo de desarrollo.

Control y costes: cuando la elección técnica impacta el negocio

Cada decisión tecnológica tiene un impacto financiero. La elección de la mejor IA para programar no puede basarse únicamente en métricas de precisión o comodidad de uso. Detrás de cada modelo hay costes asociados a infraestructura, consumo energético, licencias, entrenamiento y mantenimiento.

Gobernar la IA significa equilibrar la eficiencia técnica con la sostenibilidad económica.

El consumo no gobernado: el enemigo silencioso

Una tendencia común en las organizaciones es adoptar distintos modelos de IA sin una estrategia clara. Equipos separados utilizan diferentes APIs, sin métricas de consumo ni trazabilidad de resultados. Esta fragmentación genera sobrecostes, duplicación de recursos y pérdida de control sobre la eficiencia computacional.

La mejor IA para programar puede convertirse en la peor decisión de negocio si se usa fuera de un marco de gobernanza. Cada llamada a un modelo implica costes en tiempo, energía y almacenamiento. Cuando no existe un sistema que centralice el consumo, los costes se disparan sin que el retorno sea evidente.

Costes ocultos en la adopción de modelos

Implementar IA en entornos de desarrollo implica más que una suscripción mensual:

- Costes de inferencia: cada llamada a la API tiene un precio.

- Costes de almacenamiento: los datasets de entrenamiento y los logs de interacción crecen exponencialmente.

- Costes de mantenimiento: actualización, versionado y alineación continua con los estándares del negocio.

Por tanto, elegir la mejor IA para programar debe incluir una evaluación de TCO (Total Cost of Ownership), considerando no solo el rendimiento del modelo, sino su sostenibilidad en el tiempo.

La gobernanza como pilar de eficiencia técnica

La gobernanza no es un tema administrativo, sino una capa esencial de la arquitectura de IA. Requiere definir políticas claras sobre qué modelos pueden ser usados, bajo qué criterios de seguridad y con qué métricas de desempeño.

Sin este gobierno, los proyectos terminan dependiendo del conocimiento tácito de los desarrolladores, lo que genera deuda técnica y falta de escalabilidad.

SofIA: middleware para el control inteligente de modelos

SofIA nuestro middleware actúa como una capa de orquestación inteligente que centraliza el consumo de distintos modelos, analiza su rendimiento y redistribuye cargas según prioridad o coste computacional. Su enfoque no busca definir cuál es la mejor IA para programar, sino garantizar que todas las IAs operen bajo un marco común de eficiencia, control y trazabilidad.

Cuando la arquitectura se gobierna de manera inteligente, los equipos pueden medir impacto real, optimizar costes y ajustar modelos sin frenar la innovación. Ese es el punto en el que la IA deja de ser una herramienta aislada y se convierte en un activo estratégico del negocio.

Dinamismo como principio: arquitecturas que aprenden a adaptarse

En un entorno tecnológico en constante evolución, donde los modelos de IA surgen y se transforman con rapidez, la única ventaja competitiva sostenible es una arquitectura que se reconfigure en tiempo real. No basta con escalar servidores o contenedores; hay que escalar la inteligencia que esos recursos ejecutan.

Sistemas que no se quedan quietos

El ecosistema de IA está en constante movimiento: nuevos modelos, librerías y frameworks surgen con una frecuencia que hace inviable cualquier solución estática. La IA que hoy se considera “la mejor IA para programar” puede quedar obsoleta en seis meses si la arquitectura subyacente no permite la adopción rápida de nuevas capacidades.

Por ello, la arquitectura debe comportarse como un organismo vivo, capaz de reconfigurar sus modelos activos según rendimiento, contexto o coste.

Integración dinámica y reconfiguración en tiempo real

Una arquitectura verdaderamente inteligente incorpora mecanismos de monitorización, análisis de logs y decisiones automáticas que activan el modelo más adecuado en cada momento.

- Prioridad de coste: para tareas de validación rutinarias se selecciona un modelo ligero y económico.

- Respuesta a complejidad: cuando se detectan anomalías o requisitos críticos, el sistema conmuta a un modelo de mayor capacidad (por ejemplo, GPT‑5) que ofrezca mayor precisión y contexto.

Este enfoque transforma la orquestación de IA en un proceso de aprendizaje organizativo: el propio sistema aprende a distribuir la inteligencia según las necesidades del negocio, optimizando tanto la calidad del código como el gasto operativo.

SofIA como agente de dinamismo

SofIA actúa como la capa de integración que hace posible esta flexibilidad. No busca reemplazar modelos, sino armonizar su coexistencia. Sus principales funciones son:

- Orquestación contextual – Selecciona entre varios modelos (GPT‑5 para arquitectura, Code Llama para refactorizaciones, modelos ligeros para validaciones) según la tarea, el lenguaje y la madurez del equipo.

- Redistribución de carga – Analiza la disponibilidad de recursos (CPU, GPU, cuotas de nube) y reasigna trabajos al nodo más eficiente, reduciendo cuellos de botella y costes.

- Trazabilidad y gobernanza – Registra cada solicitud con metadatos de origen, modelo utilizado, resultados y métricas de desempeño, facilitando auditorías de seguridad y cumplimiento normativo (ISO 27001, GDPR).

- Control de versiones y métricas de uso – Monitorea el rendimiento y el coste de cada modelo; cuando un modelo supera los umbrales definidos, SofIA lo desactiva y despliega la alternativa más adecuada.

Gracias a estos mecanismos, la diversidad de modelos se convierte en una ventaja competitiva y no en un obstáculo técnico.

El middleware que convierte la diversidad en eficiencia

En ecosistemas donde coexisten múltiples modelos de IA, lenguajes y entornos, el middleware actúa como cerebro orquestador. Es la capa que conecta, armoniza y monitoriza el flujo de información entre sistemas, garantizando coherencia y trazabilidad. En la búsqueda de la mejor IA para programar, el middleware redefine el concepto de eficiencia.

Middleware inteligente: gobierno y orquestación

Un middleware de IA avanzado no solo distribuye tareas, sino que:

- Evalúa el rendimiento de cada modelo.

- Gestiona versiones y metadatos.

- Aplica políticas de compliance y seguridad.

- Optimiza la asignación de cargas según métricas de desempeño.

En este escenario, el middleware se convierte en el auténtico núcleo de inteligencia, capaz de decidir qué modelo ejecutar para cada tarea, cuándo actualizarlo y cómo optimizar su consumo de recursos. La verdadera mejor IA para programar es aquella que opera dentro de una arquitectura gobernada por un middleware inteligente.

SofIA: la capa invisible que sostiene el ecosistema

Desde Open Sistemas, SofIA fue diseñada precisamente con ese principio. Es un middleware que permite gobernar modelos, usuarios y contextos desde una capa unificada. Centraliza métricas, mide rendimiento, asigna prioridades y asegura que cada modelo trabaje dentro de un marco de cumplimiento técnico y ético.

Su propósito no es decidir qué IA es mejor, sino garantizar que el entorno de desarrollo funcione como un todo coherente, medible y sostenible. Esto permite que las organizaciones dejen de depender de decisiones aisladas y comiencen a operar con una visión arquitectónica completa.

Casos de aplicación y escenarios híbridos

En entornos de desarrollo donde convergen múltiples lenguajes, frameworks o departamentos, SofIA funciona como un middleware inteligente capaz de conectar sistemas heterogéneos y modelos de IA especializados. Su arquitectura modular permite la colaboración entre distintas inteligencias artificiales sin pérdida de contexto, conflictos de recursos ni interrupciones en los flujos de trabajo.

- Refactorización y testing automatizado: SofIA coordina la interacción entre modelos que analizan, reestructuran y validan código, garantizando compatibilidad entre versiones y mejorando la calidad del software sin intervención manual.

- Seguridad y detección de vulnerabilidades: los modelos especializados en ciberseguridad pueden integrarse dentro del entorno de desarrollo, generando alertas preventivas y corrigiendo patrones de riesgo de manera autónoma.

- Documentación técnica dinámica: SofIA permite que los sistemas de IA encargados de la documentación generen descripciones actualizadas del código y los procesos, basándose en los cambios realizados por otros modelos.

- Optimización de rendimiento: mediante la comunicación entre motores de análisis y módulos predictivos, el middleware ajusta la asignación de recursos y el comportamiento de las aplicaciones en tiempo real.

- Generación y mantenimiento de APIs: SofIA unifica los modelos responsables del diseño, validación y actualización de interfaces, asegurando consistencia entre sistemas internos y externos.

Así, SofIA transforma la diversidad de modelos de inteligencia artificial en una infraestructura coherente y escalable, donde cada componente cumple una función dentro de un flujo unificado. Este enfoque híbrido elimina los cuellos de botella que surgen cuando los equipos adoptan tecnologías sin coordinación, permitiendo a las organizaciones avanzar hacia una automatización integral, interoperable y eficiente.

Reflexión final: no hay una mejor IA, hay arquitecturas más inteligentes

La industria tecnológica ha pasado de la fascinación por los modelos a la necesidad de entender la arquitectura que los sostiene. En ese tránsito, la pregunta “¿cuál es la mejor IA para programar?” se vuelve obsoleta. Lo relevante no es qué modelo usas, sino cómo integras su inteligencia en una estructura gobernada, trazable y flexible.

El verdadero salto de madurez tecnológica no radica en adoptar una IA más potente, sino en diseñar entornos capaces de aprender, adaptarse y optimizar recursos de manera autónoma. Esto exige una mentalidad arquitectónica, una cultura de datos y una visión estratégica que entienda la IA no como un producto, sino como un sistema interconectado.

Cuando la gobernanza, la trazabilidad y la integración inteligente se convierten en pilares, los modelos dejan de competir entre sí y empiezan a cooperar dentro de un marco común de eficiencia. Esa es la dirección hacia la que se mueve la ingeniería moderna: sistemas que no buscan una única IA perfecta, sino ecosistemas capaces de evolucionar con el tiempo.

En definitiva, la mejor IA para programar no es un modelo, es una arquitectura, que entiende que la inteligencia no reside en un algoritmo, sino en la capacidad de gobernar, integrar y aprender continuamente. Para esto nosotros te ayudamos a través de soluciones como SofIA, propone un enfoque maduro y sostenible para la ingeniería del futuro: no elegir la IA más popular, sino diseñar un entorno donde todas trabajen a tu favor.